お風呂は、日々の疲れを洗い流し、心身ともにリラックスさせてくれる至福の空間。快適なバスタイムを過ごすために、お風呂の広さも重要なポイントとなります。このページでは、在来工法浴室とシステムバス(ユニットバス)の特徴や、メリット・デメリットなど、あなたの理想のバスタイムを実現するためのヒントを解説していきます。新築やリフォームを検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.お風呂タイプの違い

お風呂タイプには大きく分けて「在来工法浴室」と「システムバス(ユニットバス)」の二つがあります。この二つのタイプは、それぞれ異なる特長を持っており、選ぶ際には慎重に検討する必要があります。では、あなたの理想のバスタイムを実現するために、それぞれのタイプの違いについて詳しく見ていきましょう。

1-1.在来工法浴室とシステムバス(ユニットバス)

在来工法浴室は、一般的に自由度が高いことが特長です。各種素材やデザインを自由に選べるため、個々の好みに合わせたオリジナルな浴室を作ることが可能です。また、職人の手によってひとつひとつ丁寧に仕上げられていくため、質感や風合いに優れています。しかし、その分工期が長く、費用が高くなる傾向があります。

一方のシステムバス(ユニットバス)は、既成品のユニットを設置する方式です。在来工法浴室と比較すると、工期が短く、お手頃な価格であることが特徴です。さらに、防水性能や清掃のしやすさに優れており、お手入れも比較的簡単です。ただし、デザインの自由度が低く、個々の要望には対応しづらい面があります。

このように、在来工法浴室とシステムバス(ユニットバス)にはそれぞれメリットとデメリットがあります。自分のライフスタイルや予算、デザインの好みなどを考慮して、最適なタイプを選ぶことが重要です。選び方次第で、毎日のバスタイムがより快適なものになるでしょう。

2.在来工法浴室:職人の技が光る「オーダーメイド」浴室のメリット・デメリット

かつて日本の浴室の主流であったのが在来工法浴室です。これは、床、壁、天井などを浴室の骨組みから防水工事、下地作り、そしてタイル貼りや塗装といった仕上げまで、すべて現場の職人が手作業で作り上げていく「オーダーメイド」の浴室です。ここでは、在来工法浴室のメリット・デメリットについて詳しく説明します。

2-1.在来工法浴室のメリット

在来工法浴室の最大の魅力は、デザインの自由度が非常に高いことです。タイルの色や模様、貼り方、石材、ヒノキなどの木材、漆喰壁など、多種多様な素材を組み合わせて、こだわりを最大限に反映した唯一無二の浴室を作り上げることが可能です。

また、ユニットバスでは対応できない変形の間取りや、広々とした浴室空間、ユニークな形状の浴槽なども、設計と職人の技によって実現できます。窓の大きさや位置も自由に設定できるため、採光や眺望を最大限に活かせます。

2-2.在来工法浴室のデメリット

デザインの自由度が高い在来工法浴室ですが、システムバス(ユニットバス)と比較すると施工費用が高くなる傾向にあり、工期も長くなることがあります。またオーダーメイドに近く、複数の専門の職人が必要となることもあるため、信頼できる業者に依頼することが重要です。

総じて、在来工法浴室は個性を重視し、長期的に快適な浴室を求める人にとって理想的な選択肢です。しかし、費用や工期に注意が必要であり、計画的な準備が求められます。

3.システムバス(ユニットバス):現代の主流を担う「システム化された」浴室のメリット・デメリット

システムバス(ユニットバス)は、浴室の壁、床、天井、浴槽など浴室を構成するパーツを工場であらかじめ一体成型または規格化されて生産され、それらを現場で組み立てて設置するだけの「システム化された」浴室です。ここでは、システムバス(ユニットバス)のメリット・デメリットについて詳しく説明します。

3-1.システムバス(ユニットバス)のメリット

システムバス(ユニットバス)は、一体成型構造でつなぎ目が少ないため、防水性と清掃性に優れています。また、事前に主要なパーツが工場で製造されているため、比較的費用を抑えやすい傾向にあり、工期を大幅に短縮できます。さらに断熱や保温にも優れ、ヒートショック対策としても効果的です。

しかし、ユニットバスにはデザインの多様性やカスタマイズ性に限界があるため、デザインを重視される方には不向きかもしれません。それでも、機能性と経済性を求める方々には非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

3-2.システムバス(ユニットバス)のデメリット

設置の容易さによる工期の短縮や設置コストを抑えられるなど多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。規格化されたデザインのため、在来工法浴室のように完全にオーダーメイドのデザインを実現することは困難です。壁の色柄や浴槽の形状など、選べる選択肢はあるものの、その範囲は限られています。また、一般的な規格サイズの中から選ぶこととなり、既存の浴室の間取りによっては、デッドスペースが生まれたり、希望通りの広さを確保できなかったりする場合があります。メンテナンスが必要となった時も、破損した部分だけを修理・交換することが困難な場合があり、浴室全体を交換する大掛かりな工事が必要となる可能性があり、その際の費用も高額になることがあります。

4.一般的なシステムバス(ユニットバス)の浴槽のサイズ

一般的なシステムバス(ユニットバス)の浴槽のサイズは、日本の住宅事情に合わせて設計されています。通常、戸建住宅や集合住宅におけるユニットバスは、横幅が1200mm~1600mm、奥行きが700mm前後のものが一般的です。この規格により、空間を効率的に使いながらもリラックスできる入浴環境が提供されているのです。特に日本の住宅ではスペースが限られていることが多いため、コンパクトな設計が重視されます。

4-1.システムバス(ユニットバス)の浴槽の採寸方法

システムバス(ユニットバス)を正確に採寸することは、非常に重要です。まず、浴槽の横幅、奥行き、深さを正確に計測します。横幅は浴槽の一端から他端までの距離です。次に、奥行きは浴槽の前面から背面までの距離です。そして、深さは底面から縁までの距離になります。これらの寸法を正確に測ることが大切です。さらに、ユニットバス全体のスペースも考慮します。例えば、天井の高さやドアの開閉スペースも重要な要素です。これらを正確に計測しないと、設置できない場合があります。採寸後は、誤差を防ぐために再度確認を行います。

4-2.システムバス(ユニットバス)の一般的な規格サイズ

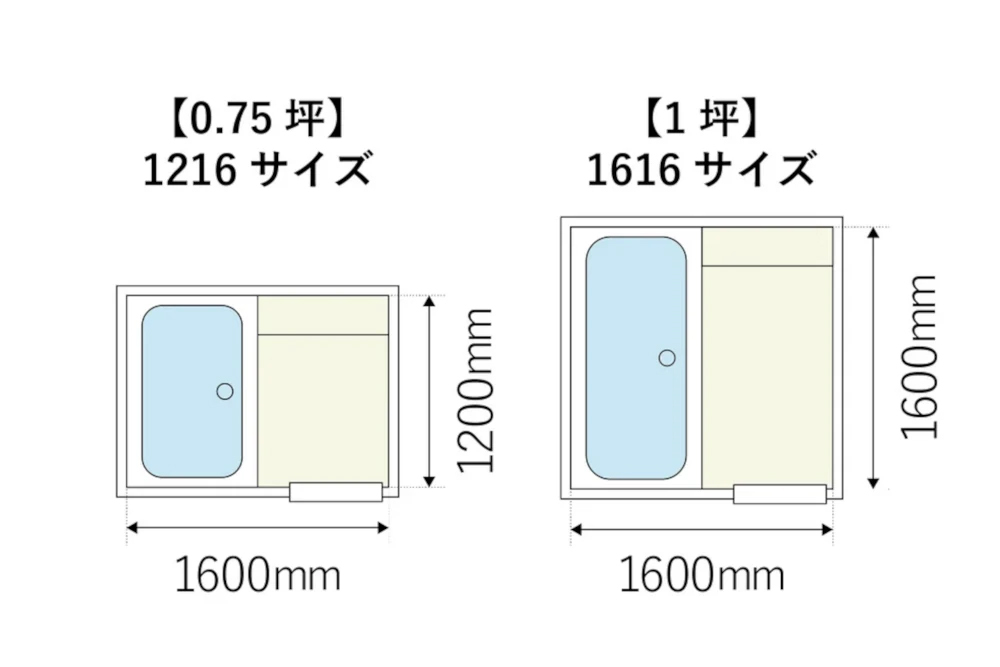

ユニットバスの規格サイズは、一般的に幅、奥行き、深さに関して一定の基準があります。最も標準的なサイズは、0.75~1坪タイプです。0.75坪のシステムバス(ユニットバス)は、1216(幅1200mm×奥行き1600mm)で、限られたスペースに設置しやすく、一人で入浴するのにちょうどいいコンパクトなサイズです。ただし浴槽が小さめなので、人によっては窮屈に感じるかもしれません。

もう少し大きいサイズの1坪のシステムバス(ユニットバス)は、1616(幅1600mm×奥行き1600mm)で、標準的な広さです。一人で入浴するなら足を伸ばしてゆったりくつろげます。ただ、二人以上だと手狭に感じるかもしれません。ご家族の人数に合わせて、もう少し広いサイズを選ぶのも良いでしょう。

特殊な条件下では、オーダーメイドでカスタムサイズのシステムバス(ユニットバス)を作ることもできますが、一般的ではありません。そのため、検討する際は、注意が必要です。

5.浴室の最適な広さとは?

浴室の最適な広さは、家族構成や利用頻度によって変わってきます。あなたにとって最適な浴室の広さを見つけましょう。

5-1.家族構成による広さの違い

家族構成によって、浴室の広さは異なります。例えば、ご夫婦二人なら、それほど広い浴室は必要ないと感じるかもしれません。 でも、お子さんがいるご家庭では、洗い場や浴槽にゆとりがあると便利です。 お子さんと一緒に入ったり、おもちゃを広げたりするスペースがあると、バスタイムがもっと楽しくなります。

家族が多いほど、一度に入浴する人数も増える可能性があります。 その場合、みんながゆったりと使える十分な広さが重要になります。

さらに、ご高齢のご家族がいらっしゃる場合は、広さだけでなくバリアフリー設計も大切です。 手すりの設置や段差の解消など、安全に配慮した配置や設備を考慮すると良いでしょう。

5-2.利用頻度から考える広さの目安

浴室の利用頻度が高い家族には、広めの浴室が適しています。毎日全員が入浴する家庭では、洗い場の広さと収納スペースが重要です。特に、バスルームが狭いと、掃除がしにくくなり、衛生面での問題も生じやすいです。週に数回しか使わない場合は、広さよりも機能性を重視しやすいでしょう。頻繁に利用する場合には、リラックスできる空間を提供するため、浴槽自体も広く快適なものが求められます。

5-3.浴室の広さと快適性の関係

浴室の広さは、どれくらいの頻度で、どんな風に使うかによって最適なサイズが変わってきます。

もしご家族全員が頻繁に入浴するなら、ゆったりと体を洗える広い洗い場や、シャンプーなどを置く十分な収納スペースがあるととても便利です。浴室が狭いと、掃除もしにくくなって、どうしても不衛生になりがちです。

一方で、週に数回しか使わない場合は、広さよりも機能性やコンパクトさを優先しても良いでしょう。

頻繁に利用するなら、心からリラックスできるような、広くて快適な浴槽を選ぶのがおすすめです。

6.浴槽の選び方と広さの関係

浴槽を選びは、空間とのバランスが鍵となります。入浴を快適に楽しむためには、設置する空間の広さに合った浴槽を選ぶことが重要です。特にスペースに余裕のない浴室では、サイズや形状を慎重に検討する必要があります。広めの浴槽はリラックス効果を高めてくれますが、設置スペースとの兼ね合いも忘れてはなりません。また、浴槽の素材やデザインは、見た目だけでなく使い勝手にも大きく影響します。空間に合った浴槽を選ぶことで、満足度の高いバスルームを実現することができます。

6-1.浴槽の各種タイプと特徴

浴槽にはさまざまなタイプがありますが、大きくは「デッキタイプ」と「フリースタンディングタイプ」の2つに分かれます。それぞれの特徴を理解することで、自分に合ったバスタブを見つけやすくなります。

これらの浴槽の特徴を理解した上で、ライフスタイルに合った最適なものを選ぶことが大切です。

6-2.デッキタイプの浴槽の特徴

比較的一般的なデッキタイプは、浴室のカウンターや床に埋め込む形式です。デザインの自由度が高く、浴室全体の統一感を出しやすい点が魅力です。また、縁に腰掛けることができるため、浴槽へ入りやすさも兼ね備えています。素材もFRP、人工大理石、ホーローなど多岐にわたり、色や形も豊富なので、どのような浴室にも合わせやすいでしょう。

6-3.フリースタンディングタイプの浴槽の特徴

フリースタンディングタイプは、その名の通り、浴室の床に直接設置する独立型の浴槽です。脚付きのデザインや、卵形、ボート型など個性的な形状が多く、浴室の主役となるような存在感を放ちます。設置場所の自由度が高く、窓際に置いて景色を楽しんだり、部屋の中央に配置して開放感を演出したりと、非日常的なバスタイムを味わえます。猫足バスタブに代表されるクラシックなものから、モダンでミニマルなデザインまで、幅広い選択肢があります。

どちらのタイプも、それぞれの特性を理解し、浴室の広さやデザイン、求める機能に合わせて選ぶことが重要です。快適な浴槽デザイン選びで、狭くても心地よいバスタイムを実現しましょう。