住まいを編み直す

約70年前、著名な日本史学者が本駒込の地に建てた母屋と書斎。夏目漱石研究等で知られる比較文学者である息子の代に、建築家の故黒沢隆氏の手によって、2回リノベーションされた。さらにその住宅が3代目に渡る段階で、私が3回目のリノベーションをすることになった。

元々母屋と書斎は、庭に対して出来るだけ南面させるためか、それぞれ敷地に対して傾いて建っていた。黒沢隆氏が1972年に増築により書斎を2世帯住宅に、さらに同氏が1989年に母屋を撤去した。その跡地に集合住宅を建設した時点で、残されたこの住宅は敷地に対する傾きの根拠を完全に失った。施主の要望は、つぎはぎの結果出来てしまった家の周りに複数あるこの僅かな隙間を活かすこと、家と庭の親和性を回復することの2点であった。学者の家系である故か、不合理なことが気になるらしい。そこで、北西の隙間は、玄関を敷地境界まで突き出すことで、アプローチから玄関のガラスを通して見える坪庭に、LDKとセットで回遊できる廊下の位置は、巡る過程において坪庭化した隙間をガラス越しに必ず捉えるように計画し、奥様の書斎や浴室は隙間とセットになって美しい眺望や光で満たされるようにした。それだけでなく「勾配を与える」以外に意味を持たない小屋裏の大きなデッドスペースを子供部屋のロフトベッドにし、自然光を効果的に取り入れる採光装置にした。機能を持たない各部の隙間は、機能で満たしていくことで反転、もはやこの住まいの質を決定付ける重要な要素になっている。最大の隙間である鬱蒼とした庭は、この家と集合住宅の隙間をスタート地点として、奥様の書斎まで幅を変えながら、緩やかに円弧を描く緑に囲まれた居場所に変えた。その結果、三和土を挟んで分節する緑は、リビングから見た時に心地良い奥行きをつくってくれる。この家の象徴でもある泰山木は2階のどの子供部屋からもよく見える。

と或る4月の昼下がり、ご主人はデッキテラスから庭の三和土にテーブルと椅子を移動してお茶を飲み、お嬢様は奥様の書斎で寝転がり読書をし、奥様はご主人の書斎でパソコンをする等、各人が心地良い場所を見つけて寛いでいる。まるで、絡まった糸を解し編み直すような、そんな設計作業だった。

1階からも樹齢50年を超える泰山木が眺められるよう、ソファの座面を低くしている。

1階からも樹齢50年を超える泰山木が眺められるよう、ソファの座面を低くしている。

敷地の隙間に張り出した玄関。向かって左が坪庭で、右側がアプローチ。ガラスを介して二方から自然光が射し込み、刻々とその表情を変える。

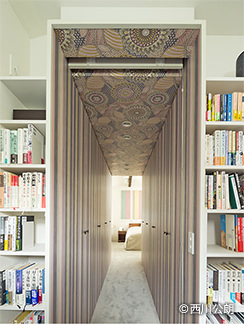

1階にある奥様の書斎にはデイベッドを設置。上部には庭の風景とシンクロするように、イギリス製の植物柄クロスを張った。枠は回さず、1枚の大きな絵のように見せた。

奥様の書斎から廊下越しに、敷地の隙間を利用した玄関の坪庭を見る。漆黒のフローリングが減衰する光を伝えてくれる。

キッチンから洗面方向に、敷地の隙間を利用した坪庭の景色を見る。洗面室入り口は、真鍮製のレールを空中に架け渡し、家具の側板を戸当たりにして引戸にした。

坪庭の景色に挟まれた洗面カウンター。自然光が降り注ぎ、半外部空間のような開放感を味わえる。

やや大きめで、シンプルでありながらも上品な丸みを帯びたセラトレーディングの洗面ボウルを二対設置している。

木製の一本引戸を開けると浴室は露天風呂のようになる。米ヒバ羽目板が自然光を美しく映し出すキャンバスになっている。シャワーには居心地を邪魔しないデザインのセラトレーディングのシャワーパイプ(HG27270)を採用している。

2階の廊下。正面スリット窓からの直射光は時の移ろいを伝え、反射板にバウンドしたトップライトからの光は、2階全体を柔らかな光に包み込む。奥に見えるのは家具のように見せたトイレ。

2階の個室。反射板にバウンドしたトップライトの光がヴォールト天井に落ちる。

2階の個室。アルミサッシの枠を家具の側板で隠し、庭の景色をすっきりと見せる。どの個室からもこの家の象徴である樹齢50年の泰山木を眺めることが出来る。

設計事務所

ラブアーキテクチャー一級建築士事務所

- 住所

- 156-0051 東京都世田谷区宮坂2-20-14

- TEL

- 03-5844-6830

- FAX

- 03-5844-6831

- 代表者様

- 浅利 幸男

- ご担当者様

- 浅利 幸男

- URL

- http://www.lovearchitecture.co.jp

建物概要

- 名称

- H邸

- 所在地

- 東京都文京区

- 施主

- 個人

- 統括設計

- ラブアーキテクチャー一級建築士事務所

- 施工

- 泰進建設株式会社

- 工事期間

- 2015年11月~2016年6月

- 建築用途

- 住宅

ご採用商品

2025/07/01

東京都 境の家

緑豊かな玉川上水の堤に咲く2本のサクラが気に入った施主は、この敷地に住まうことを選んだ。元々の住まいから面積的に敷地、延床共に半分程度にはなるが、緑溢れ鳥の囀りが聴こえるこの場所での生活を望んだ。

前面道路を挟んだ北側には東西に玉川上水が流れ、西側隣家の先には緑豊かな遊歩道が南北に延びている。西方から北方へかけてぐるりと巡る周縁の緑を敷地内へと引き込むよう、敷地の東から南へかけて緑地帯を設けて円環する緑の景をつくることを考えた。

建物は外壁周長の長い多角形平面とすることで緑地帯を纏わりつかせるように計画した。2方向で構造耐力を計画する矩形平面とは違い、多方向に構造耐力を計画できることから隣り合う耐力壁と開口を鈍角で配置でき、内側に折れ曲がる壁の囲み感をなくし内外を曖昧に連続させる。緑地帯はパーゴラを巡らせ、周囲からの見上げ見下ろしの視線をコントロールする立体的な緑化を目指した。建物周囲は古い建物が多いことから建て替えが進んでおり、周辺の将来の変化に柔軟に対応できる下地となっている。

円環状に地下と地上2階の3層をスキップして上がっていく立体路地状の構成は、多方向の開口から時間とともに移ろう光、グラデーションの陰影、そして敷地内外の豊かな緑へと多様な景色を巡りながら展開していく。この場所を選んだきっかけである玉川上水の2本のサクラも、歩を進める中でさまざまな開口から多様な表情を見せる。立体路地状空間に取り付くよう内外に居場所を散りばめる事で、家族ひとりひとりが好きなところで思い思いに過ごせることを目指した。

この住宅は地域の自然環境を引き込むことと共に、周縁に豊かな緑を提供している。施主は散歩中の近隣の方から家や庭の植栽について話しかけられるという。周縁の緑をつなげるだけでなく地域の人達と家族を結び付けている。

新築

戸建

洗面

ナチュラル

2025/06/02

北海道 N様邸

築40年に迫るマンションの一室を全面リノベーションして完成した、二人暮らしの夫婦の自宅兼オフィス。開放感のあるリビングダイニングを中心に、豊富な採光を活かしつつ家具などのインテリアアイテムと調和する空間を目指した。シンプルでありながら、フローリングやタイル、パーティションなどの素材感がアクセントを加えている。水まわりや空調設備など実用性を求められる箇所においては、日常での使い心地とデザイン性の両立を特に重視してレイアウトや器具を検討した。

VOLAの水栓は施主が以前の自宅でも使用しており、今回はキッチン、洗面所、トイレの全てで採用。フリッツ・ハンセン、特にアルネ・ヤコブセンの家具を中心に設えた空間の中で、彫刻性と機能性を極めたヤコブセンのデザインにおける集大成のひとつであるVOLAのアイテムはこのプロジェクトの重要なポイントとなっている。

リフォーム

マンション

洗面

ナチュラル

2025/05/07

兵庫県 T様邸

水平ラインを強調したシャープな外観デザイン。外壁には白いそとん壁と焼き板を使用し、コントラストが印象的。2mを超える深い軒を持つテラス屋根を建物と融合させることで、内と外がシームレスにつながり、開放感あふれる空間が生まれた。リゾートのような伸びやかな空気が漂う。

南面の大開口窓から景観を取り込み、採光性を高めた。4m以上の天井高、白を基調とした内装で、より豊かで開放的な空間が実現した。

キッチンは正面を隠す腰壁デザインにし、生活感を抑制。

家族や友人が集まるリビングダイニングを中心に家事動線を考え、効率的に家事を行えるストレスフリーのレイアウトとなった。

リビングの横にある洗面空間には、シンプルでありながらほどよい存在感の洗面ボウルを採用。

機能性とデザイン性を両立させ、快適で豊かな住まいを実現した。

新築

戸建

洗面

ナチュラル

2025/03/03

京都府 HOTEL VMG VILLA KYOTO

大正9年、当時大阪一と言われた料亭のご主人が茶会を催す私邸として建てられた数寄屋建築。祇園のお茶屋建築を多く手がけた数寄屋大工によって建てられ、随所に素晴らしい意匠が施されていた。建物は敷地形状に沿って南北に細長く、西寄りに配置されており、建物の東側には立派な庭が設けられていた。各部屋には庭が眺められる大きな窓があり、数寄屋建築ならではの雁行した平面配置により、建築全体として庭と一体の空間構成となっていた。

元々素晴らしい建物だったが、ホテルとして機能するために必要となるのが設備の設置。それに伴い必要となる天井の改装には技術的、デザイン的に検討を重ね、数寄屋建築の素晴らしい意匠をできるだけ残しながら設備の設置を実現した。天井以外についても終始既存建物へ敬意を払いながら設計し、細部の色合いや素材は現場でていねいに確認しながら決定していった。

水まわり設備はホテルとして最新設備の設置が求められるため、築100年の建物に新旧が心地よくなじむように、新しい仕上げ材や造作家具と共に設置した。

その結果、既存の状態を保ちつつ、あるいは寄り添いながら、100年前の数寄屋建築の空間構成、意匠性は変わらない快適なホテルとなった。

リフォーム

ホテル

洗面

和モダン

2025/02/03

群馬県 僕らの家

「僕らの家」は、群馬県に建つ延床面積19坪の小さな家である。

生活に必要なスペースと建築コストを「最小」に抑えながら、心と体が休まること、豊かに暮らせることを「最大」に引き出す空間を目指した。

南面にはリビング・ダイニング・バスルームを開口いっぱいに並べ、その先に施主にとって大きな癒しのひとつである緑庭を全面に配置した。

縦スリットの木製フェンスから建物内部を通り抜ける風や植物を介して差し込む柔らかな光が、豊かさを増幅させている。

基本的な構造を平屋の大きなワンルームとし、最大限にロフトを設け、趣味と収納のスペースとした。

フロアレベルが異なるキッチンとロフトはそれぞれ南側に開かれた配置とし、ワンルームとして天井を連続させることで、空間に広がりを与えている。

新築

戸建

浴室

ナチュラル

2025/01/06

東京都 House "H"

東京都心には、旗竿地が多く存在する。かつて道路基盤の整っていない地域で、街区の奥に住宅を建てる目的で自然発生したものだが、近年は接道基準を満たす目的や、地価の高い都心において、多くの宅地を獲得する手段として増加傾向にあり、異形状のものも多い。旗竿地での計画は、周囲に住宅が密集して建っているため、採光・通風・眺望・プライバシーと言った観点で環境的に不利とされる。

そのような東京都心の住宅街にある台形形状の旗竿地において、住宅の設計依頼を受けた。クライアントは小さなお子さんがいる子育て世代のご夫妻。「周囲の目を気にせずカーテンを開け放しにして、空や庭のグリーンを見ながら暮らしたい」とご要望をいただいたが、周囲は四方を隣家に囲まれ、眺望やプライバシーを確保することは困難に思われた。

まず敷地を読み込み、わずかでも開ける方向と閉じるべき方向を選択しながら、住棟の配置を検討した。幸い敷地面積が広かったため、要望の床面積の住棟を配置しても敷地内に余白ができ、余白を利用すればある程度の庭を確保できることがわかった。そこで我々は、台形の敷地形状に対して"H"型の住棟を配置し、敷地の外周にコンクリートの壁を立ててプライバシーを確保、台形と"H"型との間にできた隙間に複数の庭を配置する構成を考えた。敷地の中に「外」を作る考え方である。

1Fはそれぞれの室内空間が庭で緩やかにつながり、家族がフレキシブルに過ごせる共用のスペースとしている。南側のデッキテラスは、自由に開閉できるコの字の木製建具によって、ダイニング・キッチン、リビング、多目的に使えるライブラリースペースが自由に繋げられる。敷地北側の角には和室を配置し、泊まりに来る両親やゲストルームとしても使えるようにした。2Fには寝室を中心としたプライベートスペースを集約し、空とグリーンを感じられるようテラスを設けた。

庭は、外遊びを通して子どもたちが豊かに育っていくことと、大人がゆっくりとした時間を過ごせることの両側面に配慮し、異なった性質と意味合いを持たせた。玄関の通り庭は来客を迎え入れるための庭、北側のコートヤードはコンクリートに囲まれた非日常的で静的な庭、南側のデッキテラスは日当たりもよく走り回れるアクティブな庭、和室前は室内から眺めるための坪庭、そして2Fのテラスは1Fの賑やかさとは隔離され、渡り廊下とベンチに面し読書などをして静かに過ごせる庭となっている。

室内空間と各庭は緩やかに分かれながれも繋がり、家族が好きな場所を選択して過ごせる。玄関から入り、“H”型の空間を水平と上下に移動する中で、それぞれの窓から変化に富んだ各庭のグリーンと空が見え、家族の様子も互いに感じられる。

"H"型の住宅が、都心の旗竿地でも周囲を気にすることなく、のびのびと暮らせる家のひとつの形式となることを願っている。

新築

戸建

キッチン

ナチュラル

2024/12/02

東京都 House ZPK

自然が残され、ていねいに歴史が重ねられたコミュニティに築75年の家があった。都市にひっそりと佇む古民家の改修プロジェクトである。

当該建築を含む数軒から構成されるこの街区は、約100年前の宅地整理以降変わらぬ姿を残している。3世代にわたり住み継がれ、住民同士は、幼稚園から中学校まで同窓の間柄である。土地の魅力に惹かれ、ここでの生活を大切にしていることがうかがわれる。一方で、世代交代とともに都市中心部への移住が進み、当該街区が抱える法的制限による建築的循環の起こり難さから“都市部における過疎化”が進行している。

既存建築の歴史を塗り替える“住み替え”ではなく、未来の住人が見る先人の記憶としての改修計画を目指した。途切れることのないこの土地と建築の歴史の中で本計画がかかわる時間はほんの一瞬である。建築、周辺環境、コミュニティなど様々な“時の経過”が並存する未来への建築である。

当該建築がある小さなコミュニティにとって東に隣接する公園や、西側を通る小道は愛着を持った大切な存在である。一方で、既存建築は前庭にのみ開口部を持ち、公園や小道に対しては開口部のない壁や高い生垣により明確な境界が作られていた。本改修では東立面に新たに大開口とリビングから連続する土間テラスを設け、田の字の細かな間仕切壁をやめ一体空間としている。これにより、公園、内部空間、前庭、小道までが一体となり、周囲で起こる時間の経過を感じられる計画とした。

リフォーム

戸建

キッチン

ヴィンテージ

2024/11/01

東京都 Y様邸

4人家族で住まうためのマンションリノベーション。

L字型の平面の中に個室を設けず、ワンルームとしてデザインされ、石、木、真鍮、コンクリートといった素材を各所にバランスよく配置した。

それらの素材のボリュームによって生み出される隙間やコーナーに、住空間に必要な機能を組み込んでいる。

明確に「〇〇の部屋」として区切るのではなく、空間を緩やかにつなげることで、家のどこにいても家族全体の気配を感じながら生活できる住まいとなっている。

リフォーム

マンション

キッチン

ヴィンテージ

2024/10/01

長野県 ホテル ドゥ ラルパージュ

蓼科のオーベルジュ、ホテル ドゥ ラルパージュ。豊かな自然に囲まれ、フランスの邸宅が持つ繊細で温かみのある質感と上質な時間を満喫できる。

ラルパージュとは、フランスのアルプス地方の方言で、「夏の高原の牧草地」 を意味する。

このホテルは、幼少期からフランスの本物の生活空間に触れてきたオーナーの、フランスの邸宅が醸し出す「上質な日常がもたらす心地よい”普通”」を過ごせるホテルにしたいという熱い思いの下、プロジェクトチーム一丸となって作りあげられた。スタッフとゲストの距離感も近く、会話が弾むのもまた邸宅風に設えられたホテルの魅力の一つとなっている。

トップライトや天井までのびる縦型の窓から積極的に自然光を取り入れているのが大きな特徴であり、まるで個人邸に招かれたかのような心地よさが味わえる。日中の自然に抱かれたような雰囲気、ドラマチックな光に包まれる夜と、時間帯によってざまざまな楽しみ方もできる。そこに厳選された素材や塗料の色・艶、ヨーロッパより輸入された家具、水まわりの設え、スイッチ等、細部へのこだわりが添えられ、ホテル全体の魅力を作り上げている。

館内には、買い付けられた絵画やシャンデリア、アンティーク家具、装飾備品など歴史や時間を感じさせるものと輸入された家具等の新しいデザインとが混在する。それぞれの存在感を大切にしながら、一つ一つが個別に主張するのではなく、施設全体の調和と心地よさに配慮されたデザインを大切にしている。水まわり機器の選定にあたっては、必要な機能を丁寧に確認しながらもなるべくシンプルで柔らかみのあるフォルムのものを選定しており、風通しの良い明るく快適な空間を構成している。

新築

ホテル

洗面

エレガンス

2024/09/02

東京都 武蔵村山の住宅・改修

東京の郊外、武蔵村山市の緑豊かな谷あいに建つ、築50年の丁寧につくられた和風の平屋住宅。造園家の若い家族がこの古き良さを活かしながら自分達らしい暮らしを楽しむための改修。

■建物の性能(構造、設備、断熱、遮熱)を見直す。

安全に関わる構造の見直しは、平屋でシンプルな矩形ということもありフラット35リノベ耐震評価基準をもとに整えた。給排水設備は老朽化のため、水まわり全て交換した。また、当時の仕様なのか、床下・壁内・天井裏、どこにも断熱材が入っていなかったため、室内工事の内容を検討し、可能な限り取り付けることにした。この家のほとんどがシングルガラスのアルミサッシだったが、幸い内側に障子を設けてあり、このつくり方が断熱・遮熱効果として期待できると考え、このまま生かすことにした。

■新しい暮らしを支える建築空間を考える。

改修前は、当時主流だった北側に位置する狭くて暗い閉鎖的な台所・食堂と、南側に広く明るい居間がある古典的な間取り。そのふたつの空間をうまく繋げ、全体的に広く明るく楽しい空間にすることが若い家族には必要と考えた。ソファ付のリビングとして考えている南側の空間は、本格的な和の空間。既存建築をリスペクトして、うまく整え繋ぐことが私の仕事だ。連続する天井材を注意深く選定して、和の建築に洋の生活が混在できる新しい空間をつくり上げた。外構工事はこれから、造園家のご主人にバトンを渡し、コツコツとつくり込んでいく。これからの建築は、古いものを活かし新しいものへと繋げることが、強く求められる時代になるような気がしている。

リフォーム

戸建

洗面

ナチュラル

2024/08/01

東京都 S様邸

土地を取得して住まいの新築を計画したお施主様。コロナ禍を経て新たな暮らしが求められる中、家族が楽しい時間を過ごせる住まいにしたいと考えていた。車好きなご自身のためのゆったりとしたビルトインガレージ゙はもちろん、トレーニングルーム、ゴルフレンジ、ホームシアターも計画。さらに最も力を入れたのは、お施主様がこよなく愛するポルトローナ・フラウをはじめとする、イタリアンモダンデザインの家具や照明などを取り入れながら、美しくコーディネートされたLDKをつくりあげることだった。またLDKから続くアウトドアリビングも配置し、自宅にいながらリゾート気分を満喫できる空間が誕生した。そんなリゾートのような暮らしを実現するために、洗面所やトイレの水まわり設備は、セラトレーディングが取り扱う世界のブランドアイテムの中から選定した。

新築

戸建

洗面

アーバン

2024/05/07

広島県 厳島いろは

宮島フェリー乗り場から徒歩5分、表参道商店街に入ってすぐ、厳島神社まで徒歩7分という好立地に位置する厳島いろは。大鳥居を望む海側と弥山へとつながる山側の自然豊かな景色が、街と宿と海をつないでいる。1階はロビーに使われていた場所をレストランに改修し観光地の喧騒から離れたフレンチベースのジャンルレス料理が味わえる場所へと生まれ変わった。天井は瀬戸内の海に見立てた左官で仕上げている。中庭とホテルレストランの間に新設したバーのカウンターは、厚み60mm 長さ8mにもおよぶウェンジ材の一枚板で製作。切石で積まれた庵治石を背に料理人が調理をする様を堪能できる。鈍く光る庵治石と一枚板のカウンターが料理を引き立たせる、居心地の良い空間になった。

2階はラウンジと客室を改修した。3室ある客室は露地を持つ和室へと生まれ変わった。3、4階の客室は既存を残しつつ水まわりを改修。それぞれ違う色の施釉タイルを使い静寂に包み込まれるような浴室となった。

また4階では、海側と山側の客室を1部屋ずつ滅築し、ゆったりと過ごせるスイートルームにリノベーションした。

「スイート 海」からは大鳥居を眺めることができ、水平に連続する窓からは沈んでゆく夕陽を望む。この黄昏の光は黄金色に輝き、室内は一瞬にして光影に包み込まれ静寂な海と向き合う。そして非日常の世界へと引き込まれる。

「スイート 山」は太古から残された弥山の原始林と宮島の発展と共に歩んできた商いのにぎやかさを重ねながら楽しむことができる、宮島の自然と文化を感じる客室となった。

リフォーム

ホテル

洗面

和モダン

2024/01/09

千葉県 金谷の別荘

広葉樹と針葉樹がバランスよく織りなす自然あふれる山々を借景に、正面には金谷の海と大きな富士の山が望める高台という手つかずの別荘地との出会いから、このプロジェクトが始まった。

広大な自然の景色の中では多少の不便ささえも楽しめる、という遊び心ある施主のリクエストから、各室を分離した4棟建てで構成されたセカンドハウスが完成した。シンプルな外観はリゾートホテルのヴィラを彷彿とさせる佇まいとなった。

8帖のユニット空間を基本モジュールとして各棟を設計し、離れのような非日常感を演出。大きなテラスにプールを設えたメイン棟のLDKは26帖の吹き抜け大空間とすることで迫力のある借景を取り込む。

メイン棟と16帖のピロティを挟んで、プライベートな空間としてのゲストルーム棟は、大人がゆったりとくつろぐ場所としてホテルライクにデザインした。

絶景を余すことなく取り入れるよう、トイレ棟と浴室棟は建物のレベルを下げて眺望を確保している。

TIMBER YARDが提案する上質な素材を使用したオーダーメイドのオリジナルデザイン、国内外からセレクトされた一流の設備やインテリアが融合したラグジュアリーなセカンドハウスが完成した。

新築

戸建

洗面

ナチュラル

2023/12/01

東京都 まちと公園を纏う家

旗竿地における、周辺環境に接続する建ち方

計画地は都内有数の大きな公園を抜けた先にある、建蔽率40%、容積率80%の低密な住宅地。邸宅の生垣や庭木の緑豊かな景観が連続し、時折小さなカフェやギャラリーが入り混じる。自邸を計画していた私たち夫婦は、都内でありながら緑に恵まれ、ゆったりとした時間が流れる辺りの空気感を気に入り、まちと公園の気配を内から感じ取れるような住まいをつくりたいと考えた。

巡り合った土地は、北東向きの旗竿地。初めて計画地を訪れた際、長手方向に並列する隣地南庭の緑と、満開に咲き誇る寒梅が輝いていた。活用のし難さから敬遠されがちな敷地条件であるが、ゆったりとした周辺環境を活かす構成を採ることで、20mという敷地の奥行きも相乗し、敷地面積以上に広がりのある豊かな居住空間を獲得できると考えた。

公園側からのアプローチを迎え入れるよう、敷地の奥にL型のヴォリュームを配置。

生活に必要な機能を有する5層の矩形スラブを半階ずらしたスキップフロアとし、視線や光、風の抜けを確保した。

L型スキップフロアが囲む三角形のコモンスペース「さんかくコモン」は、ポーチ、ダイニング、ルーフテラスから成り、接道面に対し50度回転し斜めに構える東向き立面とした。接道面からの立面はBIMを用いて定点検証しスタディを進め、来訪者をかしこまらずに迎え入れる構えがこの旗竿地に建つ建築のふるまいとしてしっくりときた。今後、まちに「参画」する場として、小さな演奏会やマルシェなど友人知人が集う場に育てていきたい。

木製の大開口を通し、四季折々に変化する庭木の借景や朝陽を内部空間に取り込み、隣接する住宅との正対した見合いを避けている。

「さんかくコモン」が公と私の空間に介在する余白としてあることで、周辺環境との繋がりや光環境が異なる小さな居場所が5層の各所に生まれている。

コロナ禍を経て、働く、集うなど住まいの機能は以前より多様化した。時に応じ移り変わる使い方に合わせ、周辺環境を含む住まいの内外で最適な居場所を選択する毎日が、私たちはとても楽しい。

新築

戸建

トイレ

ナチュラル

2023/11/01

山梨県 F邸別荘

富士山を臨む大自然に佇むキャビン・ログハウス風の別荘を、木やメタル素材を使いながら、インダストリアルでモダンなインテリアへリノベーションした。既存の間取りでは10畳あった和室部分を6畳の小上がり畳スペースへ縮小し、拡張したLDKの一角には、庭や富士山が見える窓辺にワークスペースを設けた。外の景色を眺めながらのんびり料理を愉しめるように、キッチンのレイアウトを変更。奥まった場所にあった壁付けのキッチンを、対面式のL型へ造り替えた。また、モールテックスで仕上げ、重厚感のあるキッチンとした。ダイニング側のリビング収納は扉寸法を工夫して、アクセントウォールにもなるよう設計した。廊下からLDKにつながる建具をガラスにし、天井をひとつづきに見せることで抜け感を演出。前オーナーから引き継いだ暖炉は、使い込まれたアンティーク感とレンガの風合いが希望のインテリアに馴染みそうだったため、そのまま活かすことに。暖炉もまだまだ現役として使用でき、設備としても戦力となった。洗面台もキッチン同様モールテックス仕上げにし、シンプルでスタイリッシュな雰囲気に合うセラトレーディングの洗面器を選定。この別荘で施主は、リモートオフィスとして活用したり、週末は家族や犬とのんびり余暇を過す。暖炉に薪をくべたり、景色を眺めながらじっくりと低温調理に向き合ったり。都会の喧騒から離れ、ワイングラスを傾けながらゆっくり過ごす。スローライフを愉しむ大人たちの隠れ家だ。

リフォーム

戸建

洗面

その他

2023/10/02

栃木県 House in Tochigi

区画整理された郊外の住宅街の角地に建つこの住宅は、求められた床面積に対して敷地が十分にあった。

また、クライアントからの要望は唯一「重厚感があって、非日常を味わえる建物」にして欲しいとのことだった。

まず、敷地の大きさを考え、建築と庭が一対の関係である『庭付きの住宅』とは違い、建築や外構と、敷地の余白の関係性が豊かになる住宅にしようと考えた。

そこで建物は、部屋の特性や近隣との見合いを考慮して配置を始めた。建物の輪郭が生まれると同時に浮かび上がってくる余白のスペースと豊かな関係を築けるよう綱引きをし、変則的なH型平面に着地した。

そこで生まれた大小さまざまなスペースが庭となり、それぞれ違う性格が与えられた。

また、要望にあった「重厚感」や「非日常」に対しては、どっしりと構えた中に、どこか歪められた設えを用いたいと考えた。

例えば、庭の大きな円弧のアプローチを歩いて行った先にある、高さ3mを超える玄関扉、暗いホールの先にある階段の上から、陽の光が燦燦と降り注ぐトップライトなど。

重さや軽さ、住宅のスケールや明暗に、歪みや強弱を与えるような仕掛けを散りばめた。

この住宅は、性格の違った庭や周辺の山々の景色を存分に取り込み、部屋を移動するたびに別世界のごとく感じ、それと同時に存在する、少し歪められた非日常の設えの連続が、新たな日常へと誘ってくれる。

新築

戸建

洗面

ナチュラル

2023/08/01

愛知県 社が丘の家

自宅兼事務所。間口が狭く、3方は建物に囲まれている細長い敷地だが、東には66haの広い緑地を望む美しい場所であった。当時残っていた旧宅の2Fから見た緑いっぱいの風景が忘れられず、この土地に家を建てる計画を始めた。敷地には何度も足を運び、同時に東に広がる森への探検も幾度となく行ううち、この森に続くようなアプローチを持つプランにしたいと考えるようになった。周辺環境に配慮した控えめな佇まいと、朽ちても美しい外套をまとった建物を作りたいという思いは、常に心に留めているテーマである。そこには日本人が太古より、いびつさ、不揃いであること、そして何より寂びに美を感じていたことを思い出させたいという願いがある。パートナーが作る地元の土を使ったタイル、コンクリート、国産スギのサッシ、木毛セメント板が、この外観の要素となった。長くインテリアデザインの仕事に従事しており、素材の質感や厚み、色、重さといった視覚や触覚から得られる要素には常にこだわりを持ってきた。水栓金物やシンクといった器具に至っては、その機能美や技術の高さも見ることになる。薄いリムのSCARABEO社のTR2シリーズの洗面ボウル、水栓金物は細部まで妥協のないデザインのKWC社のAVAシリーズ、キッチンにも同社の水栓金具を採用。2Fのトイレは、円形で大きさもちょうど良いものと思い選んだ手洗器が偶然にもSCARABEO社であった。ここでの生活を始めて2度目の夏を迎えた。敢えてコンクリートを打たず、転圧とした駐車場のタイルの間に苔が生え始めた。いつかこの敷地内の植生が森と繋がり、この景色の一部になっていけば良いと願っている。

新築

戸建

洗面

ナチュラル

2023/06/01

静岡県 森を育む丘の家

静岡県某所の区画整理事業地の一角に、丘のような住宅を設計した。

森を切り拓いて作られた敷地周辺には、設計当初街路樹や公園などの緑は一切なく、 没個性の人工的な風景が広がっていた。新興街区に建ち始めた建築は配置も高さもバラバラでとりとめがなく、町並みとして目指す方向が定まっていないように見えた。私達はこの場所に、町の成長や豊かさに寄与するような、そんな風景を作りたいと考えた。

住まい手は、人間と犬が垣根なく快適に共存できるように、「外部のように開放的な内部空間」や「内部のように落ち着く外部空間」を求めていた。

まず敷地の高低差を利用して丘状の地盤を設計し、地盤内に内外部空間を混在させることで、屋内と屋外の境界を曖昧にした。

つぎに敷地の気候環境を丁寧に検証することで、空調システムに頼らなくても快適で、四季の移ろいを愛おしみながら生活できるように設計した。

敷地境界を塀で囲わずに緩やかに繋げたことで、住宅内から眺める空はどこまでも続き、道往く人々は豊かな緑を享受することができる。

この丘のような建築は大地のように力強く存続し、長い年月をかけて木々を育む。木々が成長すると丘は小さな森になり、この街のひとつの拠り所として愛され続けていくことに期待している。

新築

戸建

洗面

ナチュラル

2023/04/03

長野県 矢ケ崎N邸

軽井沢東部の山の稜線に建つ別荘である。豊かな森のなかでゆったり過ごしたいとのクライアントからの要望に応えた。

周囲の木々に溶け込ませるため、建築の高さを低く抑えた木造の小屋を分散して配置している。

各所に中庭が生まれ、様々な空間が森の中に埋め込まれたように見え隠れし、どこにいても自然を感じとることができる。

リビングダイニングのダイナミックな無柱空間が暮らしの中心となる。

空間の主役となるベイマツ無垢材の端部は手ばつり加工が施されており、手仕事の温かみが感じられる。

内壁の仕上げは古材と漆喰塗りでまとめている。自然に晒されてきた板材が外部の樹木の幹の色味とも見事に調和しており、役目を終えた柱梁材がアクセントとなり全体を引き締めている。

四方に設けられた開口部を通して自然との一体感を生み出し、間接照明で照らしあげられた空間がやさしく包み込んでくれる。

室内装飾の照明器具や家具にも自然の草木のアレンジを積極的に取り入れることで、自然材料のやすらぎと手仕事の安心感を身近に感じられる。

木のもつ魅力に満ち溢れた別荘が、森のなかに結実している。

新築

戸建

洗面

ナチュラル

2023/03/01

岡山県 Barn Find House

岡山県津山市にある、緑あふれる山の中腹にある白い平屋は、ご夫婦が自然豊かな環境を求めて建てた住まいだ。ご主人はバイクが置けるガレージのある平屋を、奥様は旅で集めたアイテムが置ける空間を希望。欧米では納屋で長く眠っていた希少品を「Barn find」と呼ぶ。その物語になぞらえてコンセプトを“Barn find House”とし、ご夫婦が好きなもの、思い入れのある物を詰めこみ、愛でることが出来る空間を提案した。建物は切妻屋根の木造の平家を2つ並べ廊下で繋いだ。西側の建物にはエントランスと水まわり、リビングダイニングキッチンを。東側の建物には寝室を配置。扉の数を最小限とし、平屋ならではの移動を楽しめるようにした。白を基調とした内装は、ご夫婦のお気に入りのものが映えるギャラリーのような空間となった。リビングとダイニングの間に暖炉を設置し、どちらからでも炎が見られるうえ、暖炉に火をつけていない時はアート本やオブジェを並べられるよう十分な奥行きをとっている。廊下や水まわりはフラットな天井の仕上げに対し、寝室やダイニングキッチンは小屋組みの高い天井に。天井高や床のレベル差によって空間にめりはりをつけるようにし、2つの建物をつなぐ廊下の両サイドには、天井近くまでの大きな窓を設けた。起床時は朝日を浴びて、夜は月明かりを見ながら眠りに誘われる。空間を移動することでムードが変わる楽しさを味わうことができる。

新築

戸建

洗面

ナチュラル